Serres, Raoul, dit Schem

Gargantua

1937

François Rabelais

Maison natale

-------------

François Rabelais

Gargantua

Texte traduit en français.

Editions du Seuil – 1973

Imprimé entre le printemps 1534 et l’été 1535.

Les philosophes grecs :

Rabelais

compare sa vie et son œuvre à celle de Socrate (p 47 et 53).

Platon,

dans « Le Banquet » décrit le commencement mythique de la nature

humaine. Gargantua, bébé, portera un médaillon qui supporte une représentation

de cette figure mythique (le corps humain avait deux têtes, quatre bras, quatre

pieds et deux culs) (p 103).

Dans

le chapitre 45, Gargantua, adulte, rappelle que Platon, dans le livre V de

« La République », explique que « les républiques sont heureuses

quand les rois philosophent, ou quand les philosophes règneront » (p 321).

Rabelais

apprécie que Platon répète souvent ses propos et il s’en délecte (p 55).

Aristote

enseignait la lecture de lettres « non apparentes » (p 59).

Sophocle

serait mort de joie en apprenant sa victoire à un concours de tragédie (p 130).

Ronsard

célèbre Bacchus*, dieu du vin :

« Ce

n’est pas moy qui te taxe…

(…)

d’avoyr…

le

titre du Triompheur indien.

Mais

bien c’est moy qui te loue (…)

D’avoir

planté l’heureuse vigne féconde.

Gargantua

est né par l’oreille.

Rabelais

rappelle que Bacchus a été engendré par la cuisse de Jupiter.

Minerve

naquit du cerveau de Jupiter.

Adonis

est né par l’écorce d’un arbre à myrrhe (p 91).

*

JO

Banquet de Bacchus confondu

avec la Cène

Autorités catholiques

JO de Paris 2024 : quand les autorités catholiques confondent le banquet de Bacchus avec le dernier repas du Christ lors de la cérémonie. (Le Monde).

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 s'est terminée avec une question : "Festivités", le tableau qui

fait polémique. (France 3 régions).

Thomas Jolly a démenti s'être

"inspiré" de la Cène dans l'un de ses tableaux. Ce n'était "pas mon

inspiration", a répondu à ce sujet sur BFMTV. (TF1).

Les chrétiens

"insultés" ? Dès vendredi soir, plusieurs ... banquet célébrant le mariage de

Thétis et Pélée... avec Bacchus/Dionysos.

(La Dépêche).

07 24

-------------------

Le

nom « Gaulois » provient des Grecs qui trouvaient notre peau blanche comme le lait

(=Gala en grec) (p 119).

Tite-Live

décrit ainsi les Gaulois pendant les combats : « ils étaient pire que

diable lors du premier assaut, puis ils valaient moins que des femmes » (p

333). NDLR : encore une remarque sexiste !

L’éducation :

Il

fait souvent référence à Erasme et aux Humanistes (éducation, paix, guerre

civile, guerre de religion, etc.).

Toute

l’éducation de Gargantua est orientée vers la guerre.

L’alcoolisme au

15e siècle:

A la

Devinière, on cultivait le pineau (p 83).

Au

15e siècle, les Bretons avaient déjà la réputation de boire beaucoup

(p 84).

Les

Espagnols sont de vrais ivrognes (p 101).

Il

vaut mieux ne pas être saoul comme un Anglais ! (p 149).

On

trouve des vignes aux alentours de Paris (p 103).

Gargantua

boit du vin blanc pour « se soulager les rognons » (= les reins) (p

177).

Les

hommes riches pris en référence au du 15e s :

Jacques

Cœur (p 80).

Les

Fugger (p 104).

Pêle-mêle :

Julie,

fille d’Octave Auguste, était libre dans ses mœurs (p 71). Combien de

grossesses a-t-elle eues ? Elle aurait profité de ces moments dans sa vie

de femme pour prendre des amants…Elle ne pouvait plus tomer enceinte, l’étant

déjà !

Les

chats nés en mars passaient pour des chats bagarreurs (p 134).

Les

caraques sont des grands bâtiments marins de Gênes (p 151).

Songecreux

est un acteur comique connu en 1534 (p 168).

Les

voleurs semblaient protégés de la peste. Ils entraient dérober dans les maisons

sans l’attraper. Contrairement aux médecins, aux apothicaires et aux

chirurgiens qui en mouraient. Gargantua demande de réfléchir à cette protection

(p 221).

Le

moine tue à lui tout seul 13 622 soldats, les femmes et les bébés tués

sont en plus (p 231).

Thomas

Becket fut assassiné car il défendait les privilèges de l’église face à la

royauté (p 224).

Les

sonneurs de cloches étaient sourds, « abasourdis » par leurs cloches

(p 223).

La

longueur du sexe masculin semblait proportionnelle à la longueur du nez au 15e

siècle (p 295).

---------------

Socrate

Socrate est un philosophe grec du Vᵉ siècle av. J.-C.

Il est connu comme l’un des créateurs de la philosophie morale. Socrate n’a

laissé aucun écrit, sa pensée et sa réputation se sont transmises par des

témoignages indirects

Platon

Platon, né en 428 / 427 av. J.-C. et mort en 348 / 347

av. J.-C. à Athènes, est un philosophe antique de la Grèce classique,

contemporain de la démocratie athénienne et des sophistes qu'il critiqua

vigoureusement.

Aristote

Aristote est un philosophe et polymathe grec de l'Antiquité.

Il est avec Platon, dont il a été le disciple à l'Académie, l'un des penseurs

les plus influents que le monde occidental ait connu.

Sophocle

Sophocle, né à Colone en -495 et mort en -406, est

l'un des trois grands dramaturges grecs dont l'œuvre nous est partiellement

parvenue, avec Eschyle et Euripide. Il est principalement l'auteur de cent

vingt-trois pièces, mais dont seules huit nous sont parvenues.

Ronsard

Pierre de Ronsard, né en septembre 1524 au château de

la Possonnière, près du village de Couture-sur-Loir en Vendômois, et mort le 27

décembre 1585 au Prieuré Saint-Cosme de Tours, est un des poètes français les

plus importants du XVIᵉ siècle.

Bacchus

Dieu

romain du vin, de l'ivresse, des débordements, notamment sexuels. (Par extension) (Poétique) Le vin, lui-même.

Minerve

Très

ancienne déesse romaine assimilée à l'Athéna grecque. Elle fit partie de la triade capitoline, avec Jupiter et Junon, à

partir de l'époque archaïque. Protectrice de Rome, elle était la déesse des

Artisans et du Travail, le symbole de la Connaissance et de la Sagesse.

Adonis

Dans

la mythologie grecque, Adonis était un jeune homme épris d’Aphrodite. Artémis en prit ombrage et le fit tuer par un

sanglier* Aphrodite s'en émut et lui rendit la vie sous la forme d'une fleur rouge

écarlate : l'adonis goutte-de-sang.

Il est associé à la rose et au myrte. Adonis est une

divinité d'origine orientale, dont le nom est certainement sémitique, la racine

« Adon » signifiant « seigneur ».

*

Sangliers dans Cracovie.

Pologne

La population de sangliers a augmenté à Varsovie, à Cracovie et dans d'autres villes et villages de Pologne, ce qui entraîne des rencontres inédites.

Cracovie, la deuxième plus grande ville de Pologne, vibrante et historique, fait

face à un défi unique alors que le nombre de sangliers augmente.

Les sangliers mâles les plus âgés (solitaires) peuvent peser plus de

150 kg. Les sangliers vivent un peu partout sur le territoire polonais.

En 2019 :

Le premier cas de peste porcine africaine, chez le sanglier, a été enregistré en Pologne en 2014.

9 juin 2019 : le sanglier mange des déchets près d'une pile des déchets dans la

forêt.

------------------

Abel Imblot

Sanglier Jean de La Varende

Bestiaire

1958

Bibliothèque Armand Salacrou

Le Havre

-------------

Une embuscade gauloise – Tite-Live – Histoire romaine.

(…) La fortune accumulait tous les désastres sur cette

année. L. Postumius, consul désigné, avait péri en Gaule avec toute son armée.

(7) Il y avait une vaste forêt, que les Gaulois appellent Litana, et où il

allait faire passer son armée. À droite et à gauche de la route, les Gaulois

avaient coupé les arbres, de telle sorte que tout en restant debout ils pussent

tomber à la plus légère impulsion.

https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/musagora/mondes-antiques-mondes-modernes/les-gaulois-avant-la-conquete-romaine/la-resistance-romaine-et-lannexion-du-nord-de-litalie/une-embuscade-gauloise-tite-live-histoire-romaine-xxiii-24/

Tite-Live

Nom gaulois

Alexandre Bertrand

--------------

Gaulois: hommes grands, à la peau lactée, aux yeux bleus et aux cheveux d'un blond ardent (Tite-Live, Plutarque, Polybe).

-------------

Les druides étaient les personnages les plus importants et influents. Pas les chevaliers.

--------------------

Comment s'appelait la France avant les

Gaulois ?

La France se nommait autrefois la

Gaule, un nom que les Romains et les autres peuples leur ont donné, car les

gaulois (ou celtes) étaient connus pour leurs combats de coqs et coq se dit

Galus en latin, d'où le nom de la Gaule.

Erasme

Érasme, également appelé Érasme de Rotterdam, né dans

la nuit du 27 au 28 octobre 1466, ou en 1467, ou 1469, à Rotterdam, mort le 12

juillet 1536 à Bâle, est un chanoine régulier de saint Augustin.

Quelles sont les idées d'Érasme ?

Il défend une conception évangélique de la

religion catholique et critique certaines pratiques du clergé et des papes. Il

dénonce aussi le trafic des indulgences qui, en fait, servaient à finir les

travaux de la basilique de Rome.

Pourquoi Érasme est connu ?

Jusqu'à sa mort, en 1536, Erasme est

l'incarnation de l'humanisme. Parce qu'il conseille les princes (notamment

Charles Quint), maîtrise les langues anciennes, connaît des auteurs antiques et

de la Renaissance, il est finalement appelé « prince des humanistes ».

Quelle est la devise d'Érasme ?

Érasme s'était choisi comme devise «

Nulli concedo » («Je ne fais de concessions à personne») ou « cedo

nulli» ; mais lorsqu'on lui en faisait le reproche, car elle semblait bien

orgueilleuse, il répondait bien subtilement que ce n'était pas la sienne mais

celle de Terminus, dieu antique représentant la mort.

Jacques

Cœur

Jacques Cœur est un marchand français, négociant,

banquier et armateur. Il fut le premier Français à établir et entretenir des

relations commerciales suivies avec les pays du Levant. En 1439, le roi Charles

VII le nomme Grand Argentier du royaume de France.

Les

Fugger

La famille Fugger est une famille de marchands et de

banquiers du Saint-Empire, implantée à la fin du Moyen Âge à Augsbourg, qui

domina la finance européenne à la fin du Moyen Âge et pendant la Renaissance.

Julie,

fille d’Octave Auguste

Julia Caesaris filia ou Julia Augusti filia (octobre 39

av. J.-C. - 14) est l'unique fille biologique

du premier empereur romain, Auguste

et de sa seconde femme Scribonia..

(…) Julie devient donc la fille d'Auguste : elle est à

peine âgée de douze ans, mais déjà les prétendants qui désirent l'épouser se

présentent en masse.

(…) Comme gendre, il préfère choisir Marcellus : ce jeune

garçon a fait partie de son état major pendant la guerre d'Espagne en -26, et

il s'y est montré plein de bravoure et de popularité.

C'est ainsi que Julie épouse celui qu'elle considère comme un

frère.

(…) La beauté de Julie

s'épanouit auprès de cet époux complice qui partage ses envies de plaisir les

plus folles.

(…) Quant à Julie, elle

devient veuve à seize ans : elle n'a pas eu d'enfant de ce premier mariage mais

pleure sincèrement cet époux qui était aussi son ami.

(…) Agrippa est marié à Marcella l’aînée (la

belle-soeur de Julie puisque soeur du défunt Marcellus et fille d'Octavie).

Qu'à cela ne tienne, à la demande d'Auguste il divorce et accepte d'épouser

Julie.

(…) Quant à Julie, forte du prestige de cette

naissance, elle commence à vivre à son gré dans un luxe digne d’une princesse

orientale.

(…) Avec l'accord de son gendre, il retire les deux

bébés de la demeure de Julie pour qu'ils soient élevés dans sa maison.

(…) C'est à cette époque que la vie de Julie se

dérègle : elle ne craint pas de s'afficher en public avec de jeunes hommes,

avec lesquels elle flirte outrageusement.

(…) Les premières rumeurs concernant son infidélité circulent.

(…) A l'âge de vingt-sept ans la jeune femme se

retrouve de nouveau veuve et de surcroît accouche, seule, d'un fils qu'on

prénomme Agrippa Posthumus.

(…) Résigné, il divorce de sa jeune femme et épouse

Julie dans les jours qui suivent. Désireux de s'éloigner de Rome, Tibère emmène

sa femme en Pannonie.

(…) Julie, qui

vient d’atteindre la trentaine, se lance dans la vie facile et profite de sa

beauté pour nouer des intrigues amoureuses et s'épuiser dans des fêtes toujours

plus somptueuses.

(…) En l'an -2 avant JC elle organise une fête

nocturne chez elle, qui dégénère en orgie, puis en folle équipée dans les

rues de Rome, pour se terminer sur le Forum en bruyante bacchanale.

http://www.lesromantiques.com/?a=638/Julie-Auguste-ou-Julie-l-Ain-ee-Scandaleuse

Songecreux

Songecreux (1490 ?-1560 ?) est le nom

de scène de l'acteur comique

parisien Jean Lespine du Pont-Alais.

Qui argent a, à tous plaît et revient,

Qui argent a, chacun devers lui vient,

Qui argent a, sur lui n'a point d'erreur,

Ni malheur ;

Qui argent a, nul son droit

Acteur et écrivain.

La prenostication de maistre

Albert Songecreux, bisscain;

Contreditz du prince des sotz

autrement dit Songecreux .

Les comptes royaux nous apprennent qu’en

août 1534, « Jehan de Lespine, du Pontallais, dit Songecreux »

est payé 225 livres tournois pour des représentations théâtrales avec

sa troupe devant le roi.

« 5 août 1534 – A Me Jehan

de Lespine du Pontalletz dit Songecreux, qui a par cy devant suyvy ledit

Seigneur avec sa bende, et joué plusieurs farces devant luy pour son plaisir et

récréation, en don deux cens vingt et cinq livres tournois. » Laborde L. de, Les comptes

des bâtiments du roi (1528- 1571), Paris, Baur, 1880, t. 2,

p. 272 ; analysé dans Collection des Ordonnances des rois de

France. Catalogue des actes de François Ier, t. 7, Paris, Impr.

nationale, 1896, p. 792, n° 29102.

books.openedition.org

-------

Langue

POV

"Point de vue"

En anglais "Point of view".

Ca n'a rien à voir avec "pauvre", comme je le pensais au début!

-----------------

Au-delà de la polémique provoquée par le choix de l’écrivain

Sylvain Tesson comme parrain de l’édition 2024, le fonctionnement de cette

institution est mis en cause. Huit anciens salariés évoquent un management

traumatisant. Enquête. (Le Monde).

Printemps des poètes : «La question n'est pas Sylvain Tesson, c'est : qui

l'a nommé parrain ?» (Libération).

La

directrice artistique du Printemps des poètes, Sophie Nauleau, a annoncé sa

démission, suite à la polémique née de du choix de l'écrivain Sylvain Tesson

comme parrain de l'édition 2024, dans un communiqué transmis vendredi à l'AFP. (BFMTv).

Printemps des poètes et polémique Sylvain Tesson : la directrice artistique, Sophie Nauleau,

démissionne. Une semaine après une tribune. (Huffpost).

Directrice artistique du Printemps des poètes depuis 2018, l'autrice

Sophie Nauleau a remis sa démission. (Actua Litté).

01 24

-----------------

Etienne Nasredinne Dinet

Vieil écrivain traditionnaliste du désert

1922

Huile sur carton.

Institut du Monde arabe

---------------

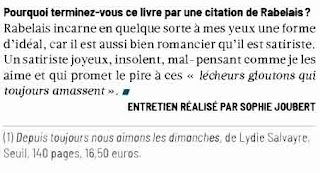

Rabelais

Ecrivain joyeux, insolent, mal-pensant.

par Lydie Salvayre

Un satiriste joyeux, insolent, mal-pensant comme je les aime et qui promet le pire à ces «

lécheurs gloutons qui toujours amassent ».

Pourquoi terminez-vous ce

livre par une citation de Rabelais ? Rabelais incarne en quelque sorte à mes yeux une forme d'idéal.

(L'Humanité).

Rabelais appelle à la rescousse plusieurs ... joyeux lurons » capables de faire rire. (Babelio).

Ses goûts littéraires (Rabelais et le comique du bas corporel que décrit Bakhtine à son

propos). (Encyclopedia Universalis).

Salvayre s'en donne à cœur joie pour escarbouiller,

comme aurait dit son cher Rabelais, les « enflures » esclavagistes. (Télérama).

Pour Siné Mensuel, Lydie Salvayre, prix Goncourt et auteure d'une vingtaine de bouquins, parle

de son amour pour Rabelais.

Chez Rabelais il y a ça aussi : la prose érudite et la culture la

plus populaire. Je suis très séduite par la littérature baroque. (Les filles

du loir).

Quel est le mouvement littéraire de

Rabelais ?

François Rabelais est un écrivain français

du courant humaniste du 16e

siècle, né à la Devinière dans la commune de Seuilly près de Chinon. Ses dates

de naissance et de décès n'ont pas pu être retrouvées mais il est

vraisemblablement né à la fin du 15e siècle et mort à la moitié du 16e siècle. (Fnac).

2023 :

J'ai cherché une forme courte

et donc, je me suis mise à lire avec fureur notre grande ligne de satiristes,

depuis Rabelais. (Word press).

2018 :

Dans Les Belles Âmes, Lydie Salvayre met en scène le langage et fait jubiler les mots.

(Brill).

2017 :

Prix Goncourt 2014 pour "Pas pleurer", la romancière revient

avec un livre pugnace qui démonte le discours xénophobe.

04 24

--------------------

Robe de style italien Robe à tassel

1490

15e siècle

Abbaye de Graville

Le Havre

----------------

Robe à tassel

15e siècle

Abbaye de Graville

Le Havre

------------

74 personnes ont lu cet article.

------