Il décorait

la salle à manger de son château de Brunoy, près de Paris.

Les

aventuriers du temps de Giacomo Casanova (un exemple des ces aventuriers au 21e

siècle, Christophe Rocancourt)

En

fonction du Prince qu’ils approchent, ils adaptent leur stratégie. Le prince

ami des plaisirs rencontrera un aventurier se présentant comme usurier honnête

ou proxénète bien entouré. Le prince guerrier côtoiera un aventurier espion. Le prince doté d’un bel esprit

appréciera un aventurier spécialisé en horoscopes. « Les crédules (seront

attrapés, NDLR) avec des projets, les joueurs avec de fausses cartes et les

naïfs avec leur distinction mondaine. »

Ces

aventuriers dupent les « vaniteux et allège la bourse des étourdis. »

Ils sont décrits comme des gens d’esprit, effrontés et psychologues.

Napoléon

(avec lui, on quitte l’antichambre pour entrer dans la salle du trône). Page

167, il décrit Napoléon comme un être qui a « soif d’infini » en

désirant un pays après un autre, un royaume après un autre.

Il

nous présente les deux buts de l’existence de Casanova : « prodiguer

du plaisir à son brave et robuste corps et à donner aux femmes autant que

possible de l’élixir de joie. »

A

Londres, la Charpillon, « coquine malicieuse », portera le coup fatal

final à Casanova. Jeune prostituée, elle lui soutire « tout l’argent

de ses poches », se refuse à lui et s’amuse avec un coiffeur. Il est « repoussé » et

« méprisé ». C’est le début de la remise en cause de son assurance et

de sa confiance en soi. Il a quarante ans. Amoureux, il a été humilié.

L’ennui

est le stimulant de l’écrivain.

Stendhal

écrit « ses plus belles pages pendant ses années d’exil dans le marais de

Civitavecchia »,

Giacomo

Casanova décrit « les images les plus colorées de sa vie » dans la

solitude de sa chambre du château de Dux, en Bohême.

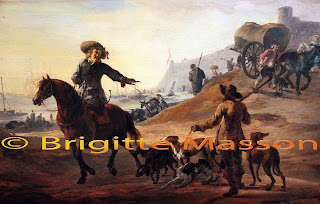

Casanova

nous fait connaître « l’existence ordinaire, et par là, la culture du

XVIIIe siècle. » Il décrit les façons de voyager, ce qu’ils mangeaient,

comment ils jouaient, dansaient, se logeaient, aimaient et s’amusaient.

Casanova chez la marquise d’Urfé:

Jeanne Camus de Pontcarré, par son mariage Jeanne

de la Rochefoucauld, marquise d’Urfé, (1705 - 13

novembre 1775) était une veuve excentrique, férue

d’occultisme et d’alchimie. Elle est une

descendante

d’Anne de Graville.

Cazotle, qui fréquenta chez elle, et qui l'appelle

« la doyenne des Médées françaises », raconte

que sa

maison « regorgeoit d'empiriques et de gens qui

galopoient après les sciences occultes». Certain

jour de

Tannée 1757, l'un de ses neveux, le comte de La

Tour d'Auvergne, lui amena, pour son malheur,

quai

des Théatins, où elle demeurait alors, un Vénitien

à qui sa récente évasion des Plombs venait de

donner

une certaine notoriété, un aventurier séduisant

et infiniment dangereux, Jacques Casanova.

Casanova avait été devancé dans la maison par

un autre mystificateur insigne, le fameux comte

de

Saint-Germain, qui se donnait trois cents ans et

se vantait de posséder la panacée universelle. Mais,

à la

faconde éblouissante de Saint-Germain, le nouveau venu

sut opposer une habile réserve et une

incontestable puissance de fascination. Il s'empara sans

difficulté « de l'âme de la marquise, de son cœur,

de son esprit et de tout ce qui lui restait de bon sens », et,

dans ses Mémoires, reconnaît cyniquement

qu'il en fit sa dupe. « Si j'avais cru, dit- il, pouvoir la

désabuser... je crois que je l'aurais entrepris Mais

j'étais persuadé que son infatuation était incurable, et je

crus n'avoir rien de mieux à faire que de

seconder sa folie et d'en profiter l . » Il en profita

beaucoup.

Un jour, la marquise (elle lui attribuait un pouvoir

presque illimité) entreprit de lui persuader que,

s'il le

voulait bien, rien ne lui serait plus facile, en vertu de

ses relations avec les esprits, que de « la faire

passer en âme dans le corps d'un enfant mâle né

de l'accouplement philosophique d'un immortel

avec

une mortelle ou d'un homme ordinaire avec une

femme d'une nature divine». Casanova, loin de

protester,

s'ingénia sans aucun retard à régler la mise en

scène d'une opération qu'il comptait rendre

fructueuse

pour lui. Voici le mode de pro- céder qu'il adopta,

d'accord avec sa dupe : « Je devais, dit-il,

féconder

d'un garçon, par un moyen connu des seuls

frères rose-croix, une vierge, fille d'adepte...

Ce fils devait

naître vivant, mais seulement avec une âme

sensitive. Madame d'Urfé devait le recevoir dans

ses bras à

l'instant où il viendrait au inonde, et le garder

sept jours auprès d'elle dans son propre lit. Au

bout de ces

sept jours, elle devait mourir en tenant sa bouche

collée à celle de l'enfant, qui, par ce moyen,

recevrait

son âme intelligente. Après cette permutation, ce

devait être à moi à soigner l'enfant... Avant tout,

madame d'Urfé devait faire un testament en

bonne forme pour instituer héritier universel

l'enfant, dont je

devais être le tuteur jusqu'à l'âge de treize ans.»

Il faut lire dans les Mémoires de Casanova (on

sait qu'ils sont en général assez véridiques) la

suite et les

détails désopilants de cette comédie. Pour jouer

le rôle de la « vierge divine » dont le concours

était

nécessaire, il fit venir de Prague, où elle dansait

alors, une ballerine italienne, la Corticelli, qu'il

avait

autrefois connue à Bologne. Afin de la mieux

styler, il alla à sa rencontre jusqu'à Metz, tandis

que, fébrile

d'impatience, la marquise les attendait tous

deux au château de Pontcarré, à quatre lieues de

Paris. Elle y

reçut la « sublime vierge » avec les marques du

plus profond respect. Quelques jours plus tard —

le

quatorzième de la lune d'avril — le mariage

surnaturel fut bien et dûment consommé. Mais

le dernier jour

de cette même lune, 1' « oracle » de Casanova,

interrogé fort à propos, déclara que tout était à

refaire, un

indiscret ayant, dissimulé derrière un paravent,

profané par sa présence la célébration du rite: il

la faudrait

renouveler le mois suivant, et, cette fois, hors de

France. Ce second essai, tenté à Aix-la-Chapelle,

ne

devait pas être plus heureux que l'autre ; ce fut la

Corticelli qui le fit manquer. Elle simula, l'instant

solennel venu, des convulsions qui rendirent

inefficace la bonne volonté de l'opérateur. Pour

annuler

d'avance l'effet des révélations compromettantes

dont il se sentait menacé et celui des tentatives

de

chantage que préméditait évidemment sa

complice, Casanova la fit dénoncer par son

oracle comme étant

devenue folle, et comme ayant été « gâtée par

un génie noir », ennemi de l'ordre des rose-croix.

Il

'agissait de trouver une nouvelle et plus intacte

« vierge divine ». Casanova jugea très apte à en

remplir

le personnage une certaine mademoiselle

d'Aché, alors sa maîtresse, et conseilla à madame

d'Urfé d'écrire

à Sélénis, le génie de la lune, et de lui demander

conseil au sujet de la date à fixer pour le

renouvellement

des noces cabalistiques.

Pour attendre la réponse de Sélénis, la marquise

et

lui se plongèrent un beau soir, sous les rayons

nocturnes

, dans la même baignoire d'eau parfumée, et, par

l'effet d'un truc admirablement réussi, cette réponse,

tracée en caractères d'argent sur un papier vert

glacé, vint, se reflétant à la surface de l'eau,

enjoindre à la

pauvre femme d'attendre jusqu'au printemps

suivant pour recommencer, cette fois à Marseille,

la

mirifique opération.

Qu'arriva-t-il ensuite ? C'est ici que l'histoire

s'embrouille. Casanova raconte que, se trouvant

à Londres

en 1763, il y reçut d'une de ses amies, la comtesse

du Rumain, une lettre lui annonçant la mort de

madame

d'Urfé. « Madame du Rumain m'écrivait, dit-il,

que, sur le témoignage de la femme de chambre,

les

médecins avaient déclaré que la marquise s'était

donné la mort en prenant une trop forte dose

d'une liqueur

qu'elle appelait la panacée. Elle m'annonçait qu'on

avait trouvé un testament qui sentait les

Petites-Maisons, car elle laissait tout son bien au

premier fils ou fille qui naîtrait d'elle et dont elle se

déclarait enceinte.

Elle m'avait institué tuteur du nouveau-né, ce qui me

navrait de douleur, car cette histoire était de

nature à

faire rire tout Paris pendant une semaine. La

comtesse du Châtelet, sa fille, s'était emparée de tous les

Immeubles et du portefeuille où, à mon grand

étonnement \ on avait trouvé 400.000 francs.

MLes bras m'en

tombèrent ».

Cette page n'est qu'un tissu d'erreurs —

certainement volontaires. La marquise

d'Urfé ne mourut

que le 13 novembre 1775 ; et si Casanova a

antidaté sa mort, c'est qu'il avait ses raisons.

Un de ses

atriotes, un aventurier comme lui, Lorenzo

da Ponte, le librettiste de Don Juan, raconte

dans ses

Mémoires une histoire de bijoux volés, où il

est question de certaine « vieille dame » à

laquelle,

sous prétexte de la rajeunir, notre Vénitien

aurait fait boire un narcotique, et dont il

aurait subtilisé

la cassette. La « vieille dame » en question a

tout l'air d'être madame d'Urfé et son roman

avec

Casanova pourrait bien avoir eu pour

épilogue une scène d'escroquerie pure et

simple. Quoi qu'il

en soit, il paraît certain que la marquise,

longtemps avant sa mort, se sépara de lui

« en forts

mauvais termes.». Ce qui est encore plus sûr,

c'est qu'il avait vécu à ses crochets pendant

plusieurs

années, et lui avait soutiré des sommes

considérables.

Maxime de Montmorand

Une femme poète du XVIe siècle

Anne de Graville

1917

--------------------